歯周病治療

歯周病治療

大切なのは予防、診査、診断そして適切な治療です。30歳以上の成人の約80%がかかっていると言われる歯周病。

歯周病とは、細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患で、歯の周りの歯ぐき(歯肉)や、歯を支える骨などが溶けてしまう病気です。

歯と歯肉の境目(歯肉溝)の清掃が行き届かないでいると、そこに多くの細菌が停滞し歯肉の辺縁が炎症を起こして赤くなったり、腫れたりしますが痛みはほとんどの場合ありません。

さらに進行すると痛みがでたり、膿がでたり歯が動揺してきて、最後には歯を抜かなければならなくなってしまいます。

歯周病が進行しない為にも最低でも半年に1回は歯科検診を受けましょう。

お口の中にはおよそ400~700種類の細菌が住んでいます。

これらは普段あまり悪いことをしませんが、ブラッシングが充分でなかったり、砂糖を過剰に摂取すると細菌がネバネバした物質を作り出し、歯の表面にくっつきます。

これを歯垢(プラーク)と言い、粘着性が強くうがいをした程度では落ちません。

この歯垢1mgの中には約10億個の細菌が住みついていると言われ、虫歯や歯周病をひき起こし、その中でも歯周病をひき起こす細菌が多く存在していると言われています。

この歯垢の中の細菌によって歯肉に炎症をひき起こし、やがては歯を支えている骨を溶かしていく病気のことで、結果的に歯を失う原因となります。

歯垢は放置すると硬くなり、歯石と言われる物質に変化し歯の表面に強固に付着します。

これはブラッシングだけでは取り除くことができません。この歯石の中や周囲に細菌が入り込み、歯周病を進行させる毒素を出し続けていきます。

この歯垢の中の細菌によって歯肉に炎症をひき起こし、やがては歯を支えている骨を溶かしていく病気のことで、結果的に歯を失う原因となります。

歯垢は取り除かなければ硬くなり、歯石と言われる物質に変化し歯の表面に強固に付着します。

これはブラッシングだけでは取り除くことができません。この歯石の中や周りに更に細菌が入り込み、歯周病を進行させる毒素を出し続けます。

歯周病の原因となるのは、歯垢と呼ばれる細菌です。歯垢は、歯磨きが不十分な部分に付着するネバネバした黄白色の粘着物です。

この歯垢は時間とともに量が多くなり、酸素が少ない状態になると歯垢の中で酸素を嫌う嫌気性菌が多くなります。

嫌気性菌が歯肉に攻撃を仕掛けて身体の中に侵入しようとし、身体は菌をやっつけて侵入を抑えようと攻撃します。

これが、歯周病のはじまりで、歯肉からの出血・発赤・腫脹などの炎症の症状です。この中でも、出血は歯周病菌と白血球の戦いの証です。

出血をそのままにしておくと、歯垢は歯周ポケットの中に潜り込み、どんどんと歯周組織を破壊していき炎症を繰り返します。

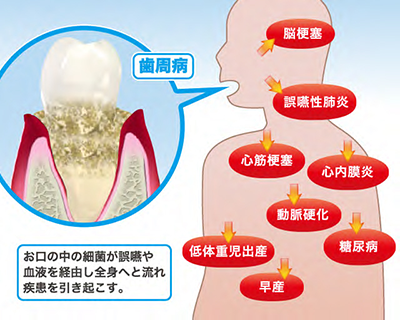

歯周病が起こるということは、口の中で常に炎症が続いているということです。

その際、炎症によって出てくる毒性物質が歯肉の血管から全身に入り、様々な病気を引き起こしたり悪化させる原因となります。

炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを悪くさせたり(糖尿病)、早産・低体重児出産・肥満・血管の動脈硬化(心筋梗塞・脳梗塞)にも関与しています。

また、歯周病菌のなかには、誤嚥により気管支から肺にたどり着くものもあり、高齢者の死亡原因でもある誤嚥性肺炎の原因となっています。

歯周病菌のひとつP.g菌(Porphyromonas gingivalis)がもつ”ジンジパイン”というタンパク質分解酵素はアルツハイマー病(認知症)悪化の引き金をもつ可能性が示唆されています。

歯周病の予防・治療を行うことで、全身の様々な病気のリスクを下げることが可能です。日々の歯磨き・口腔ケアを見直し全身の健康につなげましょう。

動脈硬化により心筋に血液を送る血管が狭くなったり、ふさがってしまい心筋に血液供給がなくなり死に至ることもある病気です。

動脈硬化は、不適切な食生活や運動不足、ストレスなどの生活習慣が要因とされていましたが、別の因子として歯周病原因菌などの細菌感染がクローズアップされてきました。歯周病原因菌などの刺激により動脈硬化を誘導する物質が出て血管内にプラーク(粥状の脂肪性沈着物)が出来血液の通り道は細くなります。

プラークが剥がれて血の塊が出来ると、その場で血管が詰まったり血管の細いところで詰まります。

脳の血管のプラークが詰まったり、頸動脈や心臓から血の塊やプラークが飛んで来て脳血管が詰まる病気です。

歯周病の人はそうでない人の2.8倍脳梗塞になり易いと言われています。

血圧、コレステロール、中性脂肪が高めの方は、動脈疾患予防のためにも歯周病の予防や治療は、より重要となります。

厚生労働省が3年ごとに行っている「患者調査」の令和2年(2020)の調査によると、糖尿病で現在治療を受けている患者総数は579万1,000人(男性338万5,000人、女性240万6,000人)で、内訳は以下となっています。

歯周病は以前から、糖尿病の合併症の一つと言われてきました。

実際、糖尿病の人はそうでない人に比べて歯肉炎や歯周炎にかかっている人が多いという疫学調査が複数報告されています。

さらに最近、歯周病になると糖尿病の症状が悪化するという逆の関係も明らかになってきました。

つまり、歯周病と糖尿病は、相互に悪影響を及ぼしあっていると考えられるようになってきたのです。

歯周病治療で糖尿病も改善することも分かってきています。

歯肉の炎症が全身に多くの影響を及ぼすことは昨今の研究で明らかになってきています。

歯周病も糖尿病も生活習慣病ですから互いに深い関係があって不思議ではありません。

毎日の食生活を含めた生活習慣を見直し、歯周病を予防することが全身の生活習慣病を予防することにつながります。

歯医者は口腔内の変化をみることのできるプロです。口腔ケアも自分一人できちんと行うのは難しいと言われています。

半年に一度は歯科医を受診し、生活習慣も含め口腔内のケアを受けるようにしてください。

一般に妊娠すると歯肉炎にかかりやすくなるといわれています。

主に妊娠性歯肉炎です。

これには女性ホルモンが大きく関わってくるといわれており、特にエストロゲンという女性ホルモンがある特定の歯周病原細菌の増殖を促す。

また、歯肉を形作る細胞がエストロゲンの標的となることが知られています。

そのほか、プロゲステロンというホルモンは炎症の元であるプロスタグランジンを刺激します。

これらのホルモンは妊娠終期には月経時の10~30倍になるといわれており、このため妊娠中期から後期にかけて妊娠性歯肉炎が起こりやすくなるのです。

ただ、基本的には歯垢が残存しない清潔な口の中では起こらないか、起こっても軽度ですみますので、妊娠中は特に気をつけてプラークコントロールを行いましょう。

油断すると出産後に本格的な歯周病に移行する場合もありますので、注意が必要です。

また、まれに妊娠性エプーリスという良性腫瘍ができる場合もありますので、その場合はかかりつけの歯医者さんにお早めに受診してください。

近年、さまざまな歯周病の全身への関与がわかってきました。

なかでも妊娠している女性が歯周病に罹患している場合、低体重児および早産の危険度が高くなることが指摘されています。

これは口の中の歯周病細菌が血中に入り、胎盤を通して胎児に直接感染するのではないかといわれています。

その危険率は実に7倍にものぼるといわれ、タバコやアルコール、高齢出産などよりもはるかに高い数字なのです。

歯周病は治療可能なだけでなく、予防も十分可能な疾患です。

生まれてくる元気な赤ちゃんのために、確実な歯周病予防を行いましょう。

誤嚥性肺炎とは、食べ物や異物を誤って気管や肺に飲み込んでしまうことで発症する肺炎です。

肺や気管は、咳をすることで異物が入らないように守ることができます。

しかし、高齢になるとこれらの機能が衰えるため、食べ物などと一緒にお口の中の細菌を飲み込み、その際むせたりすると細菌が気管から肺の中へ入ることがあります。

その結果、免疫力の衰えた高齢者では誤嚥性肺炎を発症してしまいます。

特に、脳血管障害の見られる高齢者に多くみられます。

誤嚥性肺炎の原因となる細菌の多くは、歯周病菌であると言われており、誤嚥性肺炎の予防には歯周病のコントロールが重要になります。

骨粗鬆症は、全身の骨強度が低下し、骨がもろくなって骨折しやすくなる病気で、日本では推定約1.000万人以上いると言われています。そして、その約90%が女性です。

骨粗鬆症の中でも閉経後骨粗鬆症は、閉経による卵巣機能の低下により、骨代謝にかかわるホルモンのエストロゲン分泌の低下により発症します。

閉経後骨粗鬆症の患者さんにおいて、歯周病が進行しやすい原因として最も重要と考えられているのが、エストロゲンの欠乏です

エストロゲンの分泌が少なくなると、全身の骨がもろくなるとともに、歯を支える歯槽骨ももろくなります。

また、歯周ポケット内では、炎症を引き起こす物質が作られ、歯周炎の進行が加速されると考えられています。

多くの研究で、骨粗鬆症と歯の喪失とは関連性があると報告されています。

したがって、閉経後の女性は、たとえ歯周炎がなくても、エストロゲンの減少により、歯周病にかかりやすく、広がりやすい状態にあると言えます。

また、骨粗鬆症の薬としてよく用いられるビスフォスフォネート製剤(BP系薬剤)というのがあり、これを服用している方が抜歯などをした場合、

周囲の骨が壊死するなどのトラブルが報告されています。

歯周病でぐらぐらしているから自分で抜く、などということは絶対に行わないようにしてください。

関節炎や糸球体腎炎が発症する原因のひとつとして、ウィルスや細菌の感染があります。

関節炎や糸球体腎炎の原因となる黄色ブドウ球菌や連鎖球菌の多くは、歯周病原性細菌など口腔内に多く存在します。

これらのお口の中の細菌が血液中に入り込んだり、歯周炎によって作り出された炎症物質が血液に入り込むことで、関節炎や糸球体腎炎が発症することがあります。

喫煙は歯周病のリスクを高めます。

タバコの煙には数千もの化学物質が含まれていて、そのうちニコチンや発癌性物質などの有害物質は200とも300とも言われます。

喫煙者は、お口が臭い・ヤニがついて汚いだけではなく、歯周病(歯槽膿漏)にかかりやすく、ひどくなりやすいので、更に治療しても治りにくいことが解っています。

ある統計データによると、歯周病にかかる危険は1日10本以上喫煙すると5.4倍に、10年以上吸っていると4.3倍に上昇し、また重症化しやすくなります。

このような方は歯周病になりやすいあるいは進行が速い傾向にあるため、歯科医師に相談することをお勧めします。

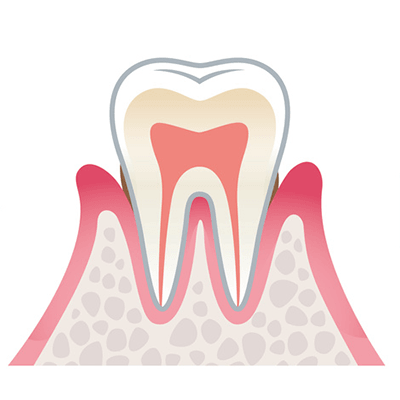

薄いピンク色の歯肉。

歯と歯の間に歯肉が入り込んで弾力がある。

歯肉が引き締まっている。

ブラッシングでは出血しない。

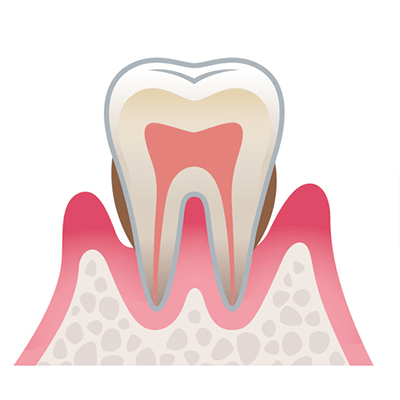

赤色の歯肉。

歯と歯の間の歯肉が丸みを帯び膨らんでいる。

ブラッシングで出血する。

腫れた歯と歯肉との間に歯垢が溜まり悪化する。

赤紫色歯肉。

歯と接している歯肉が更に腫れる。

歯肉が退縮して歯が長く見える。

歯周ポケットが深くなり骨(歯槽骨)が溶ける。

現在では歯周病は、予防でき治療も可能です。大切なのは予防、診断、治療、そしてメンテナンスです。

近年、歯周治療は急速な進歩を遂げています。以前は「不治の病」とさえ言われていた歯周病も、現在では進行を阻止することが可能となり、

健康をとりもどすことができるのです。まず、歯周病の原因は歯垢ですから、それをためない、増やさないことが基本です。そのためには・・・

歯周病の原因は、歯に付着した細菌の塊である『歯垢』であり、歯垢を取り除かなければ、歯周病の進行を食い止めることは出来ません。そこで、治療では、大元の原因である歯垢や歯石を取り除く『歯周基本治療』に主眼をおきます。

これは、患者さん自身がおこなう『セルフ・ケア(ブラッシング)』と、歯科医院でおこなう専門的な『プロフェッショナル・ケア』がセットになっています。

ただし、歯周病を悪化させる原因は歯垢だけでなく、喫煙や糖尿病などいろいろあります。

プロフェッショナル・ケアを中心に、歯周病の原因を一つひとつ取り除く治療全体が、『歯周基本治療』なのです。

歯周基本治療は、患者さん自身が軽度の歯肉炎の段階でも、中等度以上、あるいは重症に進行している人にも共通する治療です。

歯肉炎や軽い歯周病なら汚れ(歯垢、歯石)を取り除くプロフェッショナル・ケアを主体とした『歯周基本治療』だけで治ることもあります。

一方、歯肉の奥に溜まった汚れが歯周基本治療だけでは、取り除けない場合は、『歯周外科治療』を行います。

治療後の再検査で改善が確認できたら、メインテナンス(定期的に清掃と検査)、治ってなければ再度治療というように、治るまで治療と検査が繰り返されます。

歯周病の原因は歯周病の進行の程度にかかわらず、初めに行われるべき治療が歯周基本治療です。原因である歯垢の除去および歯石の除去、歯の根の面の滑択化、ぐらぐらする歯の咬み合わせの調整などです。

歯垢の除去をプラークコントロールといい、そのほとんどはご自宅でのセルフチェックとなります。場合によっては、歯科医院で器械的に行うこともあります。

スケーリングは歯の表面や根の表面の歯垢歯石を器械で取り除くことです。ルートプレーニングは歯の表面がざらざらしたり、歯石で満たされていたり、毒素や微生物で汚染された表層を除去する方法で、多くの場合スケーリングと同時に行われます。

また、歯周病の進行に伴い歯は動いてきますが、動いている歯で噛むとさらに負担が増すため、その負担を軽くするために歯を削るなどして咬み合わせの調整を行います。

それでもぐらぐらして噛みづらい場合は歯科用の接着剤で隣の歯と接着し、ぐらぐらを抑えていきます。

これら基本治療により歯周組織が改善され、ポケットの深さが浅く(2~3mm)維持されればメインテナンス(定期検診)に移行します。

歯周病の原因は基本治療で一部ポケットの深さが改善されず、ポケット内で細菌が生息し、ブラッシングで除去できない状態や、歯周病の進行が進んでしまった状態に対して外科的にポケットの深さを減少させる手術があります。

また、特殊な材料を用いて部分的に失われた骨を再生させる再生療法(リグロス)を行う場合もあります。手術はそれぞれの病態にあった方法が適応されます。

ポケットが改善されれば、メインテナンスに移行します。

再生療法(リグロス)について、火傷などで失った皮膚の再生のために使用する医科の薬剤と同じ成分で、歯周組織の再生のために濃度を変更して、2001年に開発されました。「リグロス」は、主成分が「bFGF」というたんぱく質で、トラフェルミンとも呼ばれ、主成分は「bFGF」というタンパク質です。

リグロスがなぜ破壊された歯周組織を再生できるかというと、「bFGF」が骨や筋肉などの細胞の増殖や分化を促して、成長させるタンパク質だからです。

さらにリグロスには、血管を新たに作り出す作用(血管新生作用)が含まれていますので、歯ぐきやあごの骨といった歯を支える組織をしっかりと再生させられます。

お口の中の歯周病菌を減らした後に発揮されます。破壊されてしまったあごの骨の部分に直接塗布すると、その部分のあごの骨が再生され、歯を支えられるようになるのです。

抜歯を回避できるため、ご自身の歯を残せる可能性が高くなります。また、歯周病により歯がグラグラと揺れてしまっている場合にもリグロスは効果的です。

歯が揺れるとあごの骨に過度な負担がかかり、病気の進行に拍車をかけてしまいます。

しかしリグロスの効果で歯の揺れが治まれば、歯周病の進行を食い止めることができます。

さらに、リグロスを使った再生治療は、歯が揺れていることで生じる痛みや不快感、しっかり噛めないというような患者さんのご負担も軽減できます。

このようにリグロスの効果は、重度の歯周病であっても歯を抜かずに済んだり、歯周病そのものの進行を食い止めたりできる可能性をより増すことができます。

重度の歯周病でお悩みの患者さんにとっては、まさに朗報と言えるでしょう。

重度の歯周病にかかってしまった患者さんにとって、リグロスを使った歯を支える組織(歯周組織)の再生療法はまさに朗報と言えます。

しかし中には、「そんなに効果を期待できる治療なら、費用も高額なのでは?保険は適用できないのでは?」とご不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

リグロスは、治療費のご不安を抱える患者さんにも優しい薬剤です。リグロスは保険適用対象ですので、健康保険を使って治療することができます。

通常の保険診療と同様に、患者さんの費用負担が治療費の3割で済みますので、費用の心配が少ない状態で治療に専念いただけます。

歯を支える組織の再生療法に使える薬剤には、ほかにも「エムドゲイン」というものが存在します。しかしエムドゲインを用いた治療には、健康保険を使うことができません。リグロスは、歯科の再生治療において健康保険が使える唯一の薬剤なのです。

歯を支える組織の再生療法は以前から、重度の歯周病でも歯を抜かずに済む有効な治療法でした。

しかしこれまでは保険適用で使える薬剤がなく、患者さんの経済的負担が大きいというデメリットがあったのです。

しかし現在、保険治療で使えるリグロスが誕生したことで、より多くの患者さんに少ない経済的負担で治療を受けていただけるようになりました。

当院は、ひとりでも多くの患者さんに歯を支える組織の再生療法をご提供したいという思いから、患者さんにとってメリットが大きいリグロスを導入しています。

リグロスによる再生療法は、ご来院いただいてすぐに行えるわけではありません。歯周病の根本原因である歯周病菌(プラークや歯石)を除去する「歯周病の基本治療」を済ませて、歯ぐきを健康な状態にしてからでないと、リグロスの効果が発揮できないからです。

薬剤の効果をしっかりと活かすためにも、歯周病の基本治療が終わった患者さんを対象としています。

専門的な言い方をすると「垂直的骨欠損(すいちょくてきこつけっそん)」という状態です。これは歯周病の進行によって、あごの骨全体が破壊されているのではなく、ある特定の箇所のあごの骨が縦方向に深く掘り下げられるように破壊されている状態を指します。

このような状態で歯周病が進行している場合は、悪化の速度がとても速いと言われています。

こうした状況は、リグロスが効果を発揮しやすいケースです。リグロスの持つ再生能力によって、あごの骨を再生し、歯周病の進行を緩やかにしたり食い止めたりできます。

リグロスは組織の再生作用が大変強いため、正常な細胞と同時に癌(がん)細胞も活性化されてしまう可能性があると言われています。そのため、癌(がん)の既往がある方には向いていません。

ブラシの毛先があたっていなければ、プラークはとれません。

自分では磨いているつもりなのに磨けていない人のほとんどが、磨きたい所に毛先をあてられない人なのです。